【研究室の活動】今年度の福祉臨床心理学研究室

新年度が始まって2か月が経とうとしています。

北海道も緑の季節を迎えて,ようやく授業やゼミのペースもつかめてきたところです。

今年度の福祉臨床心理学研究室の所属学生・院生は

学部3年生 4名

学部4年生 2名

修士1年生 3名

修士2年生 2名

博士1年生 1名

の計12名です。

学部生は3年生の後期に本ゼミといって卒論を書くゼミの所属を決めますので,3年生の人数は後期に変更があるでしょう。

ゼミは学部のゼミとリサーチ研といって卒論・修論・博論のための研究についてディスカッションするゼミの2つの時間を設けています。

学部ゼミは地域で居場所を運営している機関とタイアップして,その居場所機能を様々な角度から評価,探求,考察するフィールドワークに取り組みます。関連する先行研究を調べたり,実際に居場所に足を運んで見学したり,参加させてもらったり,スタッフや地域の人の話を聞かせてもらったり,学生・院生でディスカッションをしたり...ということを通して,研究の進め方,テーマの探求の仕方を学びます。

このように複数のゼミを運営したり,地域連携プロジェクトを進めたりするために,今年度からゼミの運営にslackを導入することにしました。slackには教育支援プログラムというものがあり,有料プランが85%offと,とてもお得に導入できます。今のところ,とても使いやすくて重宝しています。

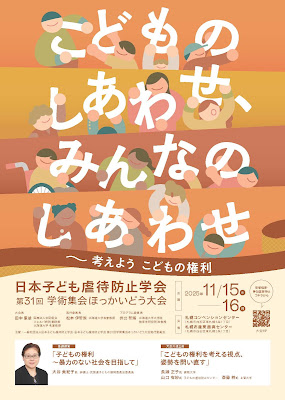

またリサーチ研の方はそれぞれの研究テーマを深める時間ですが,これまでコロナもあってあまり積極的にできなかった「学会で発表しよう!」をひとつのテーマにして取り組みます。北大には院生が学会発表することを経済先に助成してくれる制度もあるので,そうしたものも活用しながら学会発表に取り組んでもらいたいと思っています。

その他,今年度研究室では科研をはじめいくつかのプロジェクトに取り組みます。

【科研;代表】

■ 社会的養護に内在する喪失とそれに伴う悲嘆に対する包括的理解とケアの構築(基盤研究B)

■ 貧困下にある子どもに有効な支援を提供する心理支援者育成プログラムの開発(学術変革領域研究(A) 公募研究)

【科研;分担】

■ 希望ある里親養育に向けた「未来語りの対話」ケアプログラムの開発(基盤研究C;八木孝憲)

■ 社会的養育におけるドリフト現象の実態把握とケア指標作成に向けての研究(基盤研究C;山田勝美)

■心理臨床領域におけるアドボカシー概念の探究と研修プログラムの開発(基盤研究C;蔵岡智子)

■ 地方公共団体の児童虐待死事例の検証結果における再発防止策等の検討のための研究(こども家庭科学研究費補助金;増沢高)

【その他】

・児童養護施設におけるキャリア・カウンセリング・プロジェクトの実践

・里親会における中高生グループの実践

など

関係の皆様には今年度も,ご協力のほど,よろしくお願いします。

コメント

コメントを投稿