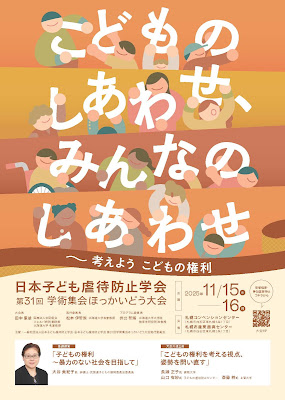

【学会案内】日本子ども虐待防止学会第31回学術集会ほっかいどう大会

2025年11月15-16日に札幌で日本子ども虐待防止学会第31回学術集会を開催します。 実行委員会を組織し,少しずつ準備を進めているところです。 今大会のテーマは, 「こどものしあわせ,みんなのしあわせ ~考えよう こどもの権利」です。 知識やスキルを学ぶだけではなく,日ごろの自身の実践を振り返ったり,自身の特権性に目を向けたりするような省察的な時間を提供できるようにしたいと思っていますし,そうした余韻を感じながら帰路についてもらえるような大会にしたいと思っています。 詳しくは 大会ホームページ をご覧ください。